【编者按】为集中展现我校“十四五”期间各二级学院在人才培养、科学研究、文化传承与社会服务中的独特风采与丰硕成果,特策划推出“回眸十四五”系列专题报道。本系列将逐一走进各二级学院,深入挖掘其建设内涵、特色亮点与积极贡献,多维度展现我校富有创新活力的育人体系与学术格局。这一期,让我们走进材料与化学工程学院(碳酸钙产业学院)。

在服务广西千亿元产业与贺州“东融”战略的使命召唤下,我校材料与化学工程学院(碳酸钙产业学院)应运而生。自2016年筹建以来,学院始终紧扣“特色鲜明的高水平应用型大学”办学定位,以广西碳酸钙、高性能新材料等主导产业需求为牵引,走出了一条“专业对接产业、科研反哺教学、产教深度融合”的特色发展之路,成为服务区域经济社会发展的重要力量。2024年,获批材料与化工专业硕士学位授权点。

图为学校领导看望首届材料与化工专业硕士研究生后合影

产教融合,链式育人:对接产业需求

专业集群精准布局。学院围绕广西碳酸钙千亿元产业的发展规划及贺州 “重钙之都”“岗石之都”的产业优势,在原有应用化学基础上,先后增设粉体材料科学与工程、高分子材料与工程2个本科专业,实现与碳酸钙全产业链人才需求的精准匹配。

协同育人机制创新。学院创新“三聚焦三协同”培养模式,通过创建“两院一体”的碳酸钙现代产业学院(广西示范性现代产业学院),与利升石业、科隆粉体等龙头企业共建“八个共同”育人机制,开设《粉体表面改性》等特色课程,将课堂搬到企业生产线,实现“教学内涵与行业过程的良性互动”。与30余家高新技术企业共建实践基地,为学生见习、实习等提供保障。

科研反哺教学闭环。依托“广西碳酸钙资源综合利用重点实验室”“广西碳酸钙产业科技成果转化中试研究基地”等5个省级科研平台,学院形成了“前端聚焦-中间协同-后端转化”的创新平台体系。这些高端平台不仅服务科研、服务产业,更全面向本科生开放,将最新的科研成果转化为教学案例和实验项目,构建了“科研反哺教学”的良性生态。

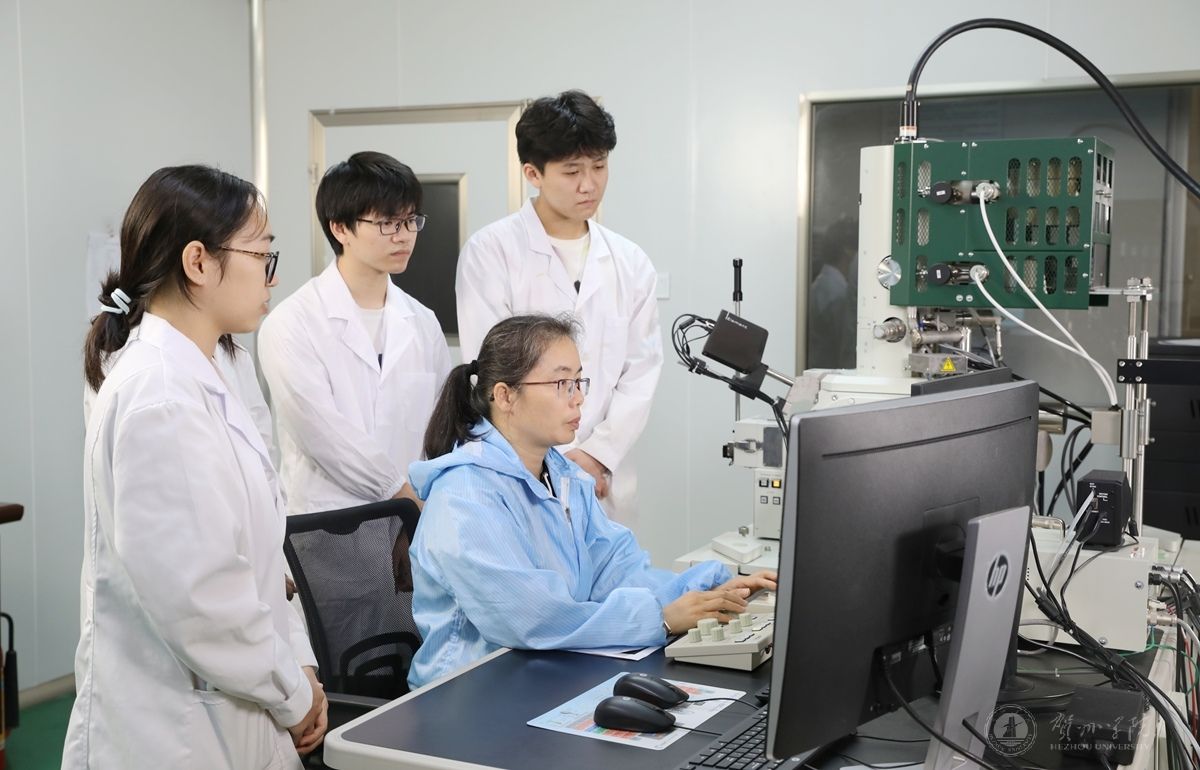

图为广西碳酸钙产业科技成果转化中试研究基地

赛创融合,实践赋能:激发创新动能

学院将科研与创新实践作为提升人才培养质量的关键引擎,形成了以科研训练和学科竞赛为抓手的实践教学体系。

科研项目驱动创新能力。通过“校行企三导师制”,学院引导本科生深度参与教师科研项目。近五年,学生参与科研项目覆盖面超70%,毕业设计选题80%源自企业真实技术难题,有效培养了学生解决复杂工程问题的能力。

学科竞赛锤炼实践本领。学院以全国大学生化工设计竞赛、全国大学生金相技能大赛、全国大学生高分子材料实验实践大赛等专业顶级赛事为抓手,建立“日常训练-赛前集训-赛场实战”机制,形成“一系一品牌学科竞赛”的“以赛促学”生态。近五年,学生累计获得国家级竞赛奖励40余项,省级奖励近200项,彰显了扎实的工程实践能力。

双创教育结出丰硕成果。学院构建了“课堂-基地-平台-园区”四位一体的双创教育体系,在“互联网+”“挑战杯”等创新大赛中屡获佳绩。近五年,学生获“互联网+”“挑战杯”国家级铜奖10项,省级金奖18项。学生团队项目“创钙科技”将碳酸钙粉体增白剂等技术在企业推广应用,产生直接经济效益超千万元,实现了从“创意”到“创值”的跨越。

图为学生在“互联网+”大创赛中斩获金奖

图为部分学生获奖证书

内涵发展,质量为本:优化育人生态

学院构建了“多元协同、全链条覆盖”的质量保障体系,确保人才培养质量持续提升。

校企协同共治质量。学院引入企业参与人才评价,将企业技术标准转化为教学考核指标,形成“产业需求-质量标准-评价反馈”的闭环。与合作企业共建“质量文化研习基地”,让师生深入理解产业质量要求。

数据驱动持续改进。建立教学质量常态监测数据库,针对薄弱环节动态调整教学安排。例如,针对实操能力短板,新增企业导师现场指导,使学生实操达标率显著提升。通过实施“问题闭环解决机制”,确保教学质量问题得到及时有效整改。

学风建设成效显著。在“补短培优”(公共课补短,专业课培优)等系列举措推动下,学院学风持续向好,升学率逐年大幅攀升,从2023年的8.88%提升至2025年的21.86%,人才培养质量得到有力印证。

图为教师带领学生做实验

图为学生在做实验

学院的特色育人体系培养出了一批兼具家国情怀与创新精神的优秀学子,毕业后,他们在各行各业闪闪发光。2013级学生周树清,本科毕业后一路攻读完博士学位,从事新能源材料研究,2025年博士毕业后入职广西科技大学,其主持省级研究生创新项目1项,共发表SCI论文20余篇,授权2项发明专利。2017级学生莫金满,入选广西“自强之星”学生励志典型人物,其积极参与科研与竞赛,斩获“互联网+”大创赛国赛铜奖、广西赛区金奖等多项荣誉,并投身支教服务,展现了新时代大学生的全面素养与社会担当。2021级学生李思璇,在校期间主导申报4项国家发明专利,在各级各类赛事荣获国家级奖项5项、广西金奖5项,个人获国家奖学金等近40项省级以上荣誉,毕业时,她毅然放弃国企高薪,选择参加大学生志愿服务西部计划,立志“把论文写在祖国大地上”,用所学知识服务西部发展。

图为学院毕业典礼

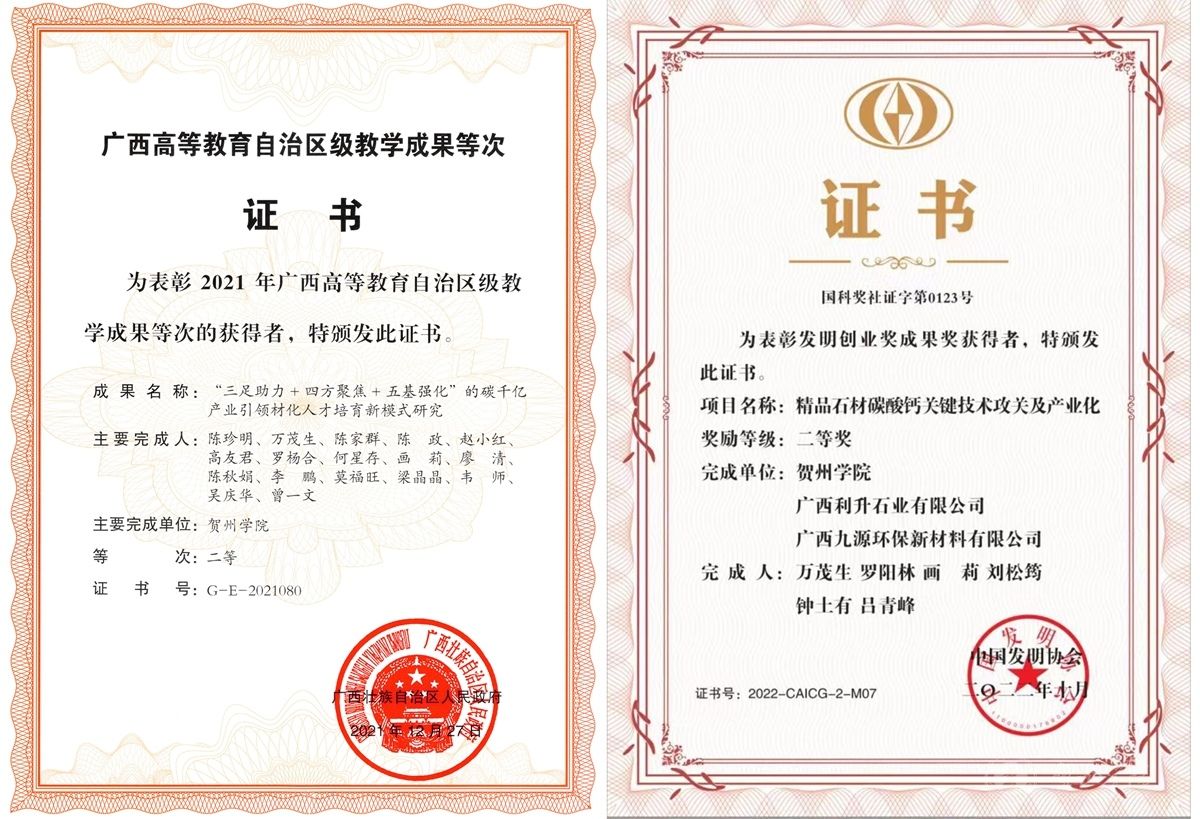

近五年,学院教师先后承担省部级以上研究课题30多项,其中,国家级5项,省级重大、重点各1项,有5项研究成果获省级以上奖励;校企合作项目60多项,科研经费近3000万元。发表SCI收录论文100多篇,授权发明专利40多项,成果转化近10项。学院科研成果得到了业界认可,成果获广西科技进步二等奖1项、广西技术发明三等奖、中国发明协会二等奖1项、非金属矿工业协会一等奖1项等多项科技奖励。

图为我校与湖北众为钙业有限公司签订合作协议

图为学院部分教学成果、发明创业成果证书

材料与化学工程学院以“点石成金”的智慧与魄力,将区域资源转化为育人优势,构建了特色鲜明的“链式融合”范式。面向未来,材料与化学工程学院将继续坚守“服务地方、应用为本”的办学初心,以广西一流学科建设为引领,以示范性现代产业学院为平台,持续深化产教融合与科教融合,为新材料产业输送更多“用得上、干得好、留得住”的高素质应用型人才,在服务区域经济高质量发展的征程中书写更加辉煌的篇章。