近日,教育部、国家语委重大语言文化工程 “中国语言资源保护工程”的标志性成果100册 ——《中国语言文化典藏》《中国濒危语言志》系列丛书公开展示。我校邓玉荣、杨璧菀教授的研究团队在其中成绩斐然,深度参与并负责完成了该系列丛书中的 4 册著作,分别是邓玉荣教授负责的《中国语言文化典藏・藤县》《中国濒危语言志》中的《广西钟山董家垌土话》,杨璧菀教授负责的《中国语言文化典藏・怀集(标话)》《中国语言文化典藏・怀集》。这一成果不仅体现了我校汉语方言研究团队深厚的学术功底,更彰显了其在服务社会语言文化传承发展中的卓越贡献。

汉语方言研究团队在进行方言采集

邓玉荣教授作为我校汉语方言研究团队带头人、国家语言资源保护中心核心专家组成员,有着丰富的研究经验和深厚的学术造诣,曾荣获 “中国语言资源保护奖” 先进个人称号。长期以来,邓玉荣、杨璧菀教授带领团队扎根贺州及周边地区,针对濒危方言、少数民族语言开展系统性田野调查。在艰苦的田野工作中,团队成员们走村串户,深入到方言使用的第一线,与当地居民交流,收集最原始、最真实的语言资料,建立起语音、词汇、语法数据库。这些珍贵的数据为后续的研究和保护工作奠定了坚实基础。

基于大量的田野调查成果,团队在自治区教育厅和学校支持下,建成了国内首座实体语言博物馆 —— 贺州语言文化博物馆。这座博物馆如今已成为享誉全国的文化名片,通过实物展示、多媒体互动等多种形式,将晦涩难懂的方言知识以生动有趣的方式呈现给大众,让更多人了解到方言背后丰富的历史文化内涵,增强了民众对本土语言文化的认同感和自豪感,在文化传承与传播方面发挥了重要作用。

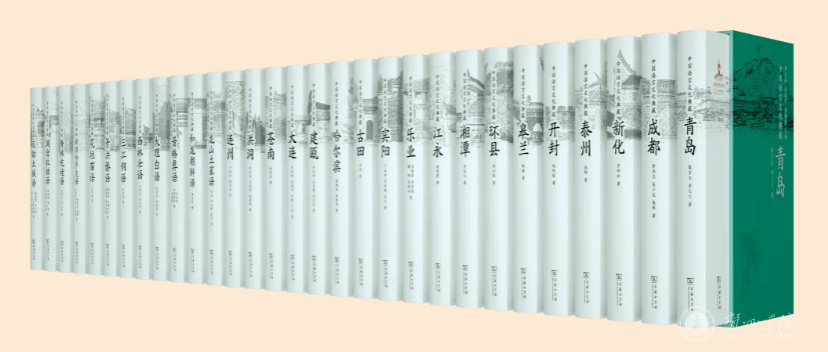

《中国语言文化典藏》丛书 图片来源于网上

团队参与完成的《中国语言文化典藏》《中国濒危语言志》丛书,作为 “中国语言资源保护工程” 的标志性成果和国家出版基金项目,旨在对调查点的语言文化进行抢救性调查和保存,意义重大。该丛书获得多个奖项,学术价值认可度高,扩大了方言研究成果的社会影响力,吸引了更多人关注濒危方言和语言文化保护工作。

展望未来,我校将继续探索以科技创新赋能语言研究,运用人工智能、大数据等前沿技术,进一步提升语言资源保护与开发的效率与质量。同时,学校还将注重语言文化活化利用,让古老的方言在现代社会中焕发出新的生机与活力,为传承中华优秀传统文化、增强文化自信持续贡献力量。